「カフェオーナー経営士講座」は33のブログで構成されています。

前半は説明、後半はおさらい問題といった形式になっています。

つい読み流してしまいがちな説明部分も、問題を解くことで知識がインプットされますよ。

今回は、「PPM」「パレートの法則」 について説明していきます。

PPMとは

聞きなれない言葉ですが、PPMは「プロダクト ポートフォリオ マネジメント」の略です。

プロダクト(製品)に対して、どのような攻撃を仕掛けるのか、また撤退も含めた消極策を打つべきなのかといったそれぞれの過程を管理することで、自分の商品の可能性を客観的に知ることができます。

その計算方法がPPMと呼ばれるやりかたです。

ボストン・コンサルティング・グループというアメリカの会社が開発した、このPPMについてみてみましょう。

4つの類型に分ける

PPMでは、商品・事業を4つの類型に分けています。

・問題児

・花形商品

・金の成る木

・負け犬

問題児(question marks)

育成または撤退を検討

成長率はあるが、シェアが低いプロジェクト。

今後、もっと投資をして競争を勝ち抜き、“花形商品”を目指すべきなのか、シェアが確保できなければ、“負け犬”となって撤退を考えるべきなのか、プロダクトの分岐点のような立場です。

花形商品(stars)

収穫を検討

シェアを多く占めており、高成長のプロダクト。成長のために大きな投資を必要としてきており、これからも必要となります。

しかしそのぶん、大きな収益にはつながりません。

これからは、シェアを維持して“金の成る木”になって大きな利益を生みます。

金の成る木(cash cows)

保持を検討

成熟期に入ったプロダクトで、伸び率は鈍化しましたが、高シェアを占めています。

投資に対して大きな利益が生み出されており、問題児や花形商品といったその他の商品への資金をつくり出します。

負け犬(dog)

撤退を検討

シェアが低く、低成長率のプロダクト。

問題児が成長期に入ることができない場合や、金の成る木が衰退すると負け犬となります。

今後の利益は期待が薄く、撤退を覚悟する商品です。

キビシイ・・・

PPMの計算方法

タテ軸にそれぞれの商品の“市場成長率”を設定し、ヨコ軸には最大シェアの商品に対する自社の商品のシェア(これを相対的マーケットシェアといいます)を設定して、商品を上記の4つに分類して、ポジショニングします。

(例)商品最大シェアが40%、自社が30%なら、自社の相対的マーケトシェアは

30%÷40%=0.75

もし、自社の商品が最大シェアを占めているなら、自社の相対的マーケットシェアは

40%÷30%=1.33

このように、きわめて簡単な計算とマッピングによって、自社の製品の可能性を客観的に認識することができます。

そして、それぞれに見合った事業展開を検討するのです。

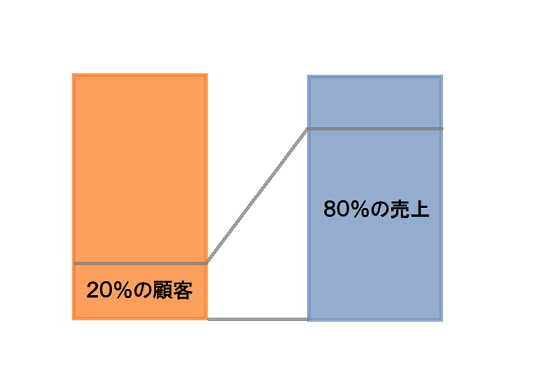

パレートの法則

イタリアの経済学者ヴィルフレート・パレートが国民の所得を調査した際に、上位2割の人の所得が、国民の全所得の8割を占めていました。

その傾向は、さまざまな国や社会、企業で発見されるようになります。

これは「80対20の法則」とされ、一般的に「パレートの法則」と呼ばれています。

マーケティング上で例えるなら、商品は2割のヘビーユーザーが、その売り上げの8割を支えている、ということです。

カフェに置き換えてみれば、2割のお客様が8割の売り上げを支えているといえます。

リピーターを大切にしないといけないのよね

とすれば、この2割のお客様がどんな人たちなのか、分析が必要になってくるのです。

それでは 「PPM」「パレートの法則」 について、問題を解いてみてください。

おさらい問題

問の〇〇にあてはまる言葉を入れましょう

1.○○○の計算方法は、自社の事業や商品の可能性を客観的に知っておくために、それぞれの商品の「市場成長率」と「相対的マーケットシェア」を設けて、商品をポジショニングします。

2.PPMでは、商品を「花形商品」「金の成る木」「○○」「負け犬」の4つに分類してポジショニングします。

問の内容は〇ですか?それとも×?

3.上位2割の人の所得が、国民の全所得の8割を占めていたという調査結果から、この傾向は時代をこえてさまざまな国に現れました。

これが「20%の法則」で、一般的には「パレートの法則」と呼びます。

4.AIDCASとは、ボストン・コンサルティング・グループというアメリカの会社が開発した自店、自社の事業や商品の可能性を客観的に知るための計算方法の一種です。

こたえ

1.PPM

2.問題児

3.×(「80対20の法則」で一般的には「パレートの法則」と呼ぶ)

4.×(AIDCASではなく、PPM)

次は 「オピニオンリーダー」「商品のライフサイクル」 について

コメント